Да, да, я не ошиблась. Так как, согласно естественным и научным критериям, меньшая река впадает в бОльшую, а не наоборот.

Но в то время, когда у Волги сложилась слава великой русской реки, народ не вдавался в такие подробности. Да, и, скорее всего, не знал, что до места слияния Ока на 187 км длиннее Волги. Притом, что ее полноводность не меньше волжской, отсюда она просто не может являться притоком Волги.

Де-юрэ же таковой и является. Благодаря исторически сложившемуся убеждению, что Волга больше Оки.

Но, я отвлеклась, потому возвращаюсь к истории.

Там, где Волга впадает в Оку, превращаясь в великую русскую реку, когда-то русских и в помине не было. Здесь жили эрзЯ (одна из разновидностей мордвы, вторая разновидность мокшА) с черемисами (ныне марийцы). Дальше шли тюрки, вепсы, сарматы, поволжские финны и волжские булгары, в конце IX-го, начале X-го веков образовавшие свое государство, с которым активно соперничали русские князья.

Причем соперничество осуществлялось по принципу – сегодня булгары напали на Муром, разорив его, завтра Муром объединился с Суздалем и напал на булгар. Через неделю булгары напали на Городец, а через две Владимир напал на булгар. Естественно, под словами – «сегодня» и «через неделю» подразумеваются разные годы.

Вот после одного из таких нападений Великому Князю Владимирскому Юрию Всеволодовичу пришла в голову гениальная идея, закрепить за собой традиционное место сбора Муромской, Владимирской и Суздальской дружин, спускавшихся каждая по своему берегу своей реки (Оке и Волге).

И в 1221 году «на усть Оки» была заложена деревянная крепость, ставшая основанием Нижнего Новгорода.

С чего в названии появилось слово – новгород, ясно. Оно обозначало новый город. А почему он стал нижним, историки до сих пор спорят, ссылаясь то на Старый Городок, когда-то существовавший выше по течению Оки, то на Городец, расположенный выше по течению Волги.

Что не особо важно. Главное - на слиянии двух рек, на границах двух этнорелигиозных территорий возник город, не раз сыгравший ключевую роль в истории России. Так как без Нижнего Новгорода было бы невозможно взятие Казани, до которого предстояло покорить черемисов и эрзю, на землях которых и строился город. Не раз разрушенный местными племенами (да и булгарами) и не раз отстроенный.

При этом каждое строительство осуществлялось с все большим и большим размахом. Ну и помимо городской крепости в округе были возведены еще несколько опорных пунктов. Уже в виде монастырей – Благовещенского (1379 г) и Вознесенского (1328 г).

Возесенский Печерский монастырь.

Хотя Благовещенский монастырь был основан все в том же 1221 году, просуществовав восемь лет. А в 1229-м был разрушен эрзянским инязром (князем) Пургазом. В то время как мокшанский каназор (князь) Пуреш примкнул к русской дружине.

Благодаря такому союзу захват необходимых для строительсва города территорий мордвы прошел максимально быстро и с минимальными жертвами. А в нашей истории нет страницы покорения мордовских племен, которые якобы сдружились с нами добровольно.

На деле же до сих пор существует два «вида» мордвы – эрзянская и мокшанская. У них различаются традиции, языки и эрзя с мокшой не очень-то любят друг друга, одни почитая Пургаза, как народного героя.

Другие ставят памятники Пурешу и его дочери Нарчатке.

Примерно такая же ситуация сложилась и с черемисами, одна часть которых была согласна со строительством на их землях нового русского города, другая была вынуждена согласиться. Тем более, что им было обещано Юрием Всеволодовичем сохранение всех традиций и религии. Что, в общем, произошло. И луговые мари на настоящий момент времени являются единственным народом Европы, сохранившим язычество.

Но, давайте вернемся к Нижнему Новгороду, который за два века от основания успел побывать в составе Московского, Городецкого, Владимирского княжеств, какое-то время просуществовал как вечевая республика по типу Великого Новгорода, попробовал себя в роли столицы Нижегородско-Суздальского Княжества,(за эти годы была предпринята попытка построить каменный кремль, не завершенный и не сохранившийся), и вновь отошел к Москве. Став оплотом ее политики и границ.

Вот с этого времени начинается уже относительно ясная история Нижнего Новгорода, так как ранее его собственной летописи не велось. Либо она не уцелела. В период, когда «сегодня в городе белые, завтра красные». Поэтому точно известно лишь то, что практически с самого основания города в нем были построены два каменных собора: Спасо-Преображенский (1225 год) И Михайло-Архангельский (1227 год).

И для начала тринадцатого века это было необычайным событием. Так как в то время поставить сразу два каменных собора мог далеко не каждый город. А если учесть, что сделано это было в первое десятилетие существования Нижнего Новгорода, то можно представить насколько богатый люд собрался за стенами его дубовой крепости, и почему русские князья бились за право владения этим городом. Пока в конце 1440-х годов не произошло окончательное присоединение Нижегородско - Суздальского княжества к Москве.

А уже летом 1508 года по приказу Василия Третьего в Нижний Новгород прибыл Пьетро Франческо (Пётр Фрязин) поставивший здесь просто невероятную крепость.

Невероятность Кремля заключается в том, что он был поставлен не только на вершине холма, как обычно, а плавно спускался с одной из Дятловых гор к Волге, повторяя особенности рельефа. В результате чего возник перепад высот верхней и нижней части Кремля почти в сорок метров (тринадцатиэтажный дом).

И все это чудо стоит не на скалистой основе, а на почве, склонной к оползням. Поэтому специалисты уверенно заявляют, что второй такой крепости нет нигде в мире. И если бы Кремль был поставлен на непрерывном фундаменте, хватило бы недели ливней, на то, чтоб крепость "уплыла" в Волгу. Нижегородский же Кремль стоит по сей день, поражая своей мощью.

И в нем есть чему поразиться. Так как длинна стен Кремля составляет два с хвостиком километра (он чуть поменьше Московского), высота стен до 20 метров, толщина до 4.5, высота башен до 30 метров. Всего же башен тринадцать.

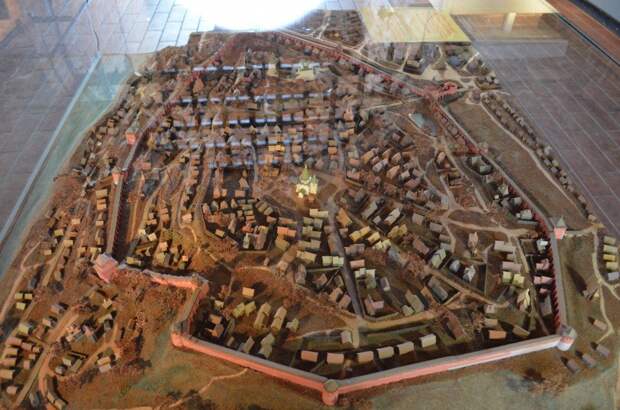

Реконструкция старого вида Кремля.

Было. До конца восемнадцатого века. Когда нижнюю проездную башню, открывающую прямой выход на Волгу, смыло-таки оползнем. После чего она была разобрана и кирпич пущен на строительство возведенных рядом казарм. Так что в течение двух с половиной веков нижегородцы могли видеть лишь остатки развалин Зачатьевской башни.

Но в 2012 году, в честь четырехсотлетия освобождения Москвы от поляков Зачатьевская башня была восстановлена, сохранив свое название.

Хотя первый на нижегородчине женский монастырь Зачатия Пресвятой Богородицы, когда-то располагавшийся близ этой башни, давно был перенесен в более тихое место. И в память о нем осталась лишь легенда о Живоносном Святом Источнике (кстати, открытом во время археологических работ, проводящихся перед строительством новой Зачатьевки), да сведения о том, что Марфа Посадница - одна из предводителей Новгородского восстания, была по приказу Василия III сослана в Нижегородский Зачатьевский монастырь, где в 1503 году кончила свои дни под именем монахини Марии. Когда еще монастырь был цел и башня стояла.

Лебедев Клавдий Васильевич. Увоз колокола. Марфа Посадница. Уничтожение Новгородского веча, 1889, ГТГ

В две тысячи же десятом она была спроектирована вновь. И так, что лишь внешне похожа на обрушившуюся Зачатьевку. В то время как элементы фортификации являются имитацией, сама конструкция башни и прилегающие к ней стены пустотелые и сооружены на современном фундаменте.

Так что в самой Зачатьевке ничего интересного нет. Новодел и есть новодел,

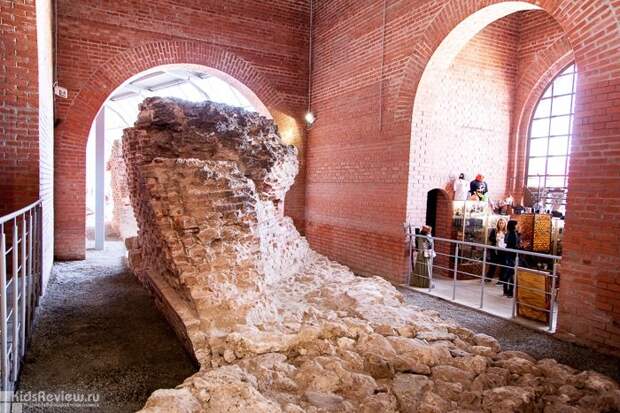

Внутреннее пространство Зачатьевской башни с сохранненым внутри нее куском старой стены

с открытием которого появилась возможность пройтись по кремлевской стене, испытав глубь веков на своей шкуре.

Для этого нам надо зайти в башню, подняться по современным бетонным лестничным пролетам примерно на шестой этаж современного дома, пройтись метров 100-150 по стене и наткнуться на первую старую лестницу,

ступеньки которой сложены из известняковых блоков.

Девушка на снимке среднего роста.

И по таким вот ступенькам нам надо подняться на высоту современного тринадцатого этажа.

Так что, поверьте на слово, прогулка по кремлевской стене - занятие не для чахлых и не для слабонервных.

Хотя можно спускаться по стене, начав свой маршрут с Дмитриевской башни.

Но так делают, в основном, туристы. В то время как не раз "гулявшие" по стене местные жители знают - спускаться, еще сложнее.

Так что я каждый раз проклинаю себя за то что вновь лезу в эту гору. И каждый раз лезу, дабы почувствовать запах истории и насладиться фантастическими видами (которые уже после первых двух лестничных пролетов забываешь фотографировать, поэтому выкладываю, что есть).

Когда ты "гуляешь" по такой стене, начинаешь понимать - почему Нижегородский Кремль не был взят неприятелем ни разу. Хотя выдержал не менее семнадцати осад. Представьте себе пробежку дружинников по стене длинной два километра с такими подъемом и спуском. Да это, блин, тренировка спецназа!!!

А если учесть что некоторые лестницы кремлевских стен выложены из кирпича, стертого чуть ли не до основания, бегали там дружинники не по разу в день.

Причем, в отличие от нас, они тащили не только себя любимых, но и, как минимум, шлем и кольчугу...

как максимум, пушечные ядра и порох, который можно было достать, спустившись со стены (на четыре этажа вниз, без перил) вот по такой чудной лестнице в недра Пороховой башни.

Так что физическая подготовка нижегородских дружинников была что надо!!!

Хотя есть еще более кровожадная версия объясняющая причину неприступности Нижегородских Кремлевских стен.

По этой версии (легенде) при закладке Коромысловой башни было принято решение принести в жертву первого, кто пройдет на рассвете мимо строителей. Жертвой оказалась девушка, отправившаяся за водой на речку Почайну (протекала в овраге у стен Кремля). Ее схватили и вместе с коромыслом живой замуровали в основание башни. Чтоб она кровью связала стены, став духом, хранящим Кремль.

С тех пор нагорная круглая белая каменная башня Кремля носит название Коромысловой.

Хотя историки сомневаются в правдивости этой легенды, уверяя, что человеческие жертвоприношения были неприемлемы для строителей Кремля - христиан. В ответ на что я говорю - как будто там были одни христиане!!! На изначально марийской и мордовской земле.

А за луговыми марями по сей день тянется слава черных кодунов. Так что - кто знает, кто знает...

Притом, что мне лично нравится другая легенда.

В 1520 году астраханские татары во главе с Саид Гиреем осадили город.

Татары пытались хитростью овладеть кремлём и ночью подобрались к его стенам. А ранним утром одна из нижегородских женщин по имени Алёна пошла по воду. Увидев татар, она приняла неравный бой с ними и забила коромыслом 10 из них, пока кому-то из татар не удалось убить её ударом сабли. После чего татары призадумались: каковы ж тут воины, если девицы у них так отважны? И потихоньку убрались от нижегородских стен.

Равно как я заканчиваю. На сегодня.

Но если будут желающие прочитать продолжение рассказа о Нижегородском Кремле (и не только), обещаю продолжить эту тему. На "закуску" же предлагаю полетать над нашим Кремлем.

Свежие комментарии